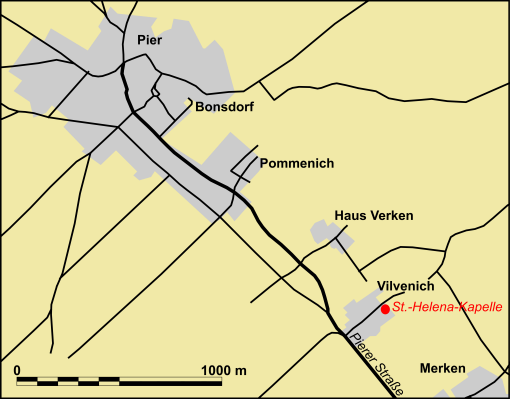

Vilvenich war ein kleiner Ort an der Rur zwischen den Dörfern Pier und Merken, der im Kern aus einem Zehnthof und einer Kapelle bestand. Wie zuvor Pier, Bonsdorf, Pommenich und Verken, musste auch Vilvenich 2017/18 dem Braunkohlenabbau weichen, weshalb die Universität Bonn zusammen mit dem LVR-Amt für Bodendenkmalpflege hier umfassende archäologische Untersuchungen vornahm, die von der Stiftung zur Förderung der Archäologie im Rheinischen Braunkohlenrevier finanziert wurden.

Die St.-Helena-Kapelle in Vilvenich war wahrscheinlich eine der letzten erhaltenen hochmittelalterlichen Kirchen der Region. In einem baukundlichen Gutachten rekonstruierten Noemi Welter und Anne Korfmacher anhand der aufgehenden Bausubstanz fünf Phasen des Baus (Abbildung 1). Sie vermuten, dass der Chor bereits in der ersten Phase bestand, zusammen mit einem sehr kurzen Hauptschiff. In den Phasen 2 und 3 sei das Hauptschiff jeweils verlängert worden, sodass der Bau in Phase 3 seine letztendlichen Ausmaße hatte. In Phase 4 sei lediglich der Eingang an eine andere Stelle verlegt und in Phase 5 eine Innenmauer entfernt worden.

Aus der baukundlichen Untersuchung konnten die Bearbeiter nur sehr wenige Anhaltspunkte zur Datierung der Gründungszeit der Kapelle gewinnen. Lediglich Fenster im Chorbereich konnten Welter und Korfmacher stilistisch als romanisch einstufen. Sie datieren die Bauzeit jedoch bereits in das 10. Jahrhundert, gestützt auf einige historische Indizien und die Hauptverbreitungszeit der St-Helena-Patrozinien in der Region. Überdies gab es Hinweise von Anwohnern und Mitarbeitern von RWE, dass sich bei der Kapelle ein merowingerzeitliches Gräberfeld aus dem 6. bis 8. Jahrhundert befindet. Somit war die Ausgrabung der Kapelle Vilvenich mit dem angrenzenden Hof vorrangiges Ziel des Projektes, darüberhinaus sollte im Umfeld der Anlagen nach weiteren Siedlungen gesucht werden.

Dass sich bei der Kapelle ein merowingerzeitliches Gräberfeld befand, konnte zwar nicht bestätigt werden, aber in der Umgebung wurden diverse Fundplätze gefunden, die von römischer Zeit bis in die Neuzeit datieren und somit für das erwartete Gräberfeld mehr als entschädigten. [...]

Vollständiger Text zum Download (PDF, 915 KB)

Kontakt: Timo Bremer, tbremer@uni-bonn.de